2021.01.15

シリーズ・徒然読書録~浅田次郎著『流人道中記』

あれもこれも担当の千葉です。

読書は好きで、常時本を持ち歩く癖が付いてしまいましたが、読み方は極めて大雑把、何かしら記憶のどこか、心の片隅にでも蓄積されていれば良いという思いで雑然と読み流しています。暫くするとその内容どころか読んだことさえ忘れてしまうことも。その意味で、読者の皆様には退屈でご迷惑かとも恐縮しつつ、ブログに読書録なるものを記してみるのは自分にとって有益かも知れないと思い、始めてみました。皆様のご寛恕を請うところです。

徒然なるままに読み散らす本の中から今回取り上げるのは、浅田次郎著『流人道中記 上・下』(中央公論新社刊)。

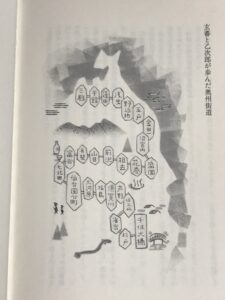

幕末、姦通という破廉恥罪を犯したエリート中のエリート武士である旗本の青山玄蕃を、蝦夷福山の松前家へお預けとするため、下級武士である町奉行与力の石川乙次郎が、江戸から津軽の三厩まで押送する道中記で、道中で巻き込まれる幾多の事件を通して、お家取り潰しとなっても切腹の命を拒み流人となることを選んだ青山玄蕃の真意や生き様が徐々にあらわになって行きます。終いには玄蕃が冤罪の咎を被ってでも抗おうとした硬直化した法や武士道などの社会の矛盾や、命と引き換えにしても守ろうとした武士や人としての矜持など、旅の始まりとは全く違った玄蕃像が見えてくるという物語です。

『光といえば生籬(いけまがき)に宿る迷い蛍と、式台に座る侍の膝元に置かれた、かそけき手燭のみである。・・・御玄関からは廊下が延びる。戸は閉て切ってあるゆえ漆黒の闇である。床板の軋みに用心しいしい角を折れれば、ようやく奥向きの広間から蠟燭の光が耀い出ていた。廊下は畳敷きの御入側となり、貴き役人の溜間であると知れる。』のっけから浅田氏の文章の匠みさにノックアウトされ、著者が気合・力を込めた作品であることが知れます。

語り手・主体は石川乙次郎ながら、場面によっては主語が入れ替わり立ち替わり、それぞれの人物の心情を良く現す文体が用いられています。

少し長くなるかも知れませんが、この小説のテーマや、主人公青山玄蕃の生き様が知れる部分、こころ動かされるような匠な文章を書き出してみます。最後に青山玄蕃の、浅田次郎の強烈なメッセージが用意されています。

『腹を切るのが武士道ならば、まともな侍なんざひとりもおるめえ。まちげえのたんびに腹を切っていたら、命なんざいくつあっても足らねえさ。手間ひまかけてお裁きをするのは面倒だから、腹を切れ腹を切れとせっつくのだ。おいおい、面倒で腹を切らされてたまるかよ。しかも、聞いて呆れるじゃあねえか。腹さえ切れば御家は残してやる、ときやがった。こうしてやるから腹を切れてえのは、商い腹だろう。それこそ武士道に悖るじゃねえか。だから俺ァ、三奉行の前で尻をまくってやった。切腹なんざ痛えからいやだ、ってな。それで話はとことん面倒になった。ざまあみやがれ。』

(亡夫の魂に見立てた蛍)『(亡夫が丹精した庭の)杉苔の上の蛍が舞い上がって、膝元の盆の縁に止まった。緑の光を尻に息づかせて、飛び去る気配はなかった。』宿の未亡人女将に亡夫の好物だった鰻を残す心遣いの玄蕃。

『その力強さはともすると、地べたに遣り場のない怒りをぶつけているようにも見えた。やはり僕と同様、思い出したくもないことどもが溢れてきたのかもしれなかった。草鞋のあしうらが、胸の底に埋めたはずの石を踏んだ。』

『僕は僕の苦悩の、いかに手前勝手であるかを知った。世間は苦にまみれている。』

『世の中、情理は裏と表でござんす。道理の通らぬ情に絆されてはなりやせん。情のねえ理屈を通してもなりやせん。』

懸賞首の大盗賊、幼馴染の飯盛り女、賞金稼ぎの浪人を、玄蕃、三方良しの人情裁き。

『御手先組同心が一躍出世を果たすなどありえぬ話だった。そんなことよりも、ささいなまちがいも犯さず、一代抱えの分限をどうにかわが子に申し送らねばならなかった。二百幾十年もの太平が続けば、武士が堕落するのは当然だ。わけても政とは無縁で、常日ごろから御城の御門番が務めの雑兵など、役人の数にも入るまい。だが、二百幾十年も同じ御役を世襲していれば、好むと好まざるとにかかわらず、ほかの道は考えようもなかった。』

『「忠」や「孝」の道徳によって仇討ち法を超えることを僕は否定しようとしたのだが、内蔵助はそうではなくて、おのれの行為は「義」の権威に拠ると言うのだ。武士があらゆる権力を握っている世の中では、大義なり正義なりが至上の徳目でなければならず、それに比べれば「忠」も「孝」も「狭い了簡」なのだった。』

『陽光は雲に隠れて、秋風の立つ午(ひる)下がりだった。時刻を読みたがえた蜩(ひぐらし)が、武家屋敷の木立に鳴き上がった。まるで僕らの無力さを嗤(あざわら)うかのように。』

七年もの間探し求めた居合の達人に挑む仇討ち。罪もなく法の名の下に磔の刑に処せられる、騙されて盗賊の手引きをしてしまった丁稚小僧。法の名の下の不条理な死刑と、無益と思える私刑としての仇討ち。玄蕃と奉行の感動の計らい。

『ふいに僕は「斬る」と「殺す」が同義であると知った。人の命を奪うことに変わりはあるまい。だが武士は決して「殺す」とは言わない。まるで「斬る」がどのような場合であれ正当な行為であるかのように。たぶん、武士だけが「斬る」ことを許されているのだろう・・・(仇討ちや助太刀のように)伝八郎が内蔵助を殺し、僕が伝八郎を殺す。そんな言い方は武士道にそぐわないが、「殺す」を「斬る」に言い換えたとたんたちまち、武士の道徳に敵う、勇ましくも正しい行いのように思えてしまう。もしも僕らの内には、殺人を勲しとする野蛮な気風がいまだに生きていて、武士道なるものの正体はそれなのではあるまいか。・・・敵討ちは果たされねばならぬという前提のもとに、御法ではなく仇討免許状なるものを権威として、ただひたすら敵を殺そうとしているのだ。だとすると、これは私刑ではないか。。。「敵討ち」という名の死刑を執行しようとしているだけではないのか。』

『(明け方)緩やかに湾(のた)れる曠野を行くうちに、天上の朱は退いて今し目覚めたような夏空が広がった。遥か行手に、退きそこねた天の朱を零したような空き地が見えた。』

仮病で宿村送りを続ける老婆。帰っても飢餓に苦しむ村に受け入れられるべくもない老婆。『なすて人はこんなにやさしいだすか。天下の御法を欺いて楽な旅ばかりするおらにまで、なすてこんなにやさしいだすか。』

『俺は怯懦ではありたくない。どんなときでも。いかに太平の世に生きようと、武士である限り、また男である限り、卑怯者であってはならぬ。腹を切らぬが怯懦か。そうではあるまい。義を見て為ざるは勇なきなり。人としてなさねばならぬ正しいことと知りながら、それを行わないのはすなわち、怯懦である。しからば、時と場合によっては腹を切るのも怯懦のうちであろうよ。御老中から御奉行衆まで、みな口を揃えて言うた。潔く腹を切れば青山の家は残してやる、とな。だが、おのれの信ずる正義を恥として腹を切るなど、それこそ怯懦であろう。まして命と引き換えに家を残そうなど、まるで商腹(あきないばら)ではないか。だから俺は答えた。「痛えからいやだ」と。身が痛いのではない。良心が痛む。俺は武士だからの。』

『いいかえ、乙さん。孔夫子の生きた昔には法がなかったのさ。礼ってのは、そうした結構な時代に、ひとりひとりがみずからを律した徳目のことだ。人間が堕落して礼が廃れたから、御法ができたんだぜ。』

『僕らが全能と信ずる法は、人間の堕落の所産に過ぎぬのです。・・・仁義礼智信。人がみな神に近かった清廉な時代には、法によって戒める必要などなかった。僕は今、現実と御法の狭間で思い悩んでいます。・・・今日でも「礼」は「法」の優位にあらねばならないはずです。』

『青山玄蕃は無法者にちがいないが、もしや無礼者ではないのではないか。』

『俺は武士が嫌いだったわけではない。武士道というわけのわからなぬ道徳を掲げ、家門を重んじ、対面を貴び、万民の生殺与奪を恣(ほしいまま)にする武士そのものに懐疑したのだ。』

『武士が命を懸くるは、戦場ばかりぞ。俺は倅にも家来どもにも、心からそう言うた。対馬の屋敷に討ち入れば、俺たちもみな糞になっちまうだろ。俺は俺のなすべきことを悟った。二百幾十年の間にでっち上げられた武士道をぶち壊し、偽りの権威で塗り固めた「家」を潰してやる。それは青山玄蕃にしかできぬ戦だった。大勇は怯なるが如く、大智は愚なるが如しという。ならば俺は、破廉恥漢でよい・・・われら武士はその存在自体が理不尽でであり、罪ですらあろうと思うたのだ。よってその理不尽と罪とを、背負って生きようと決めた。非道を暴くは簡単、ただ義に拠ればよい。まして敵の屋敷に討ち入るは簡単、その上腹切って死ぬれば、あっぱれ武士の誉れよとほめそやされるであろう。だが、それでは俺も糞になる。しからば、俺の選ぶ道はひとつしかない。武士という罪を、おのが身で償う。千年の武士の世のささやかな贖罪とする。青山玄蕃にしかできぬ決着はそれだ。』

『武士の本分とは何ぞや。考えるまでもあるまい。それは戦だ。大坂の陣が終わり徳川の天下が定まり、元和偃武(げんなえんぶ)が唱えられた折に、われら武士は変容せねばならなかった。しかるに、戦国の世を勝ち抜いて幕府を開かれた権現様も、その跡を襲られた大徳院(にだい)様も、そもそもは天下の政とは無縁の武将にあらせられた。よって太平の世は力ずくに保たれるものと信じておられた。そうして、政を担う武士の道徳は戦国のままに硬直した。御歴代様の遺徳を蒙って二百六十年もの間、戦をせずにすんだというに、今もこうして大小の二本差しを捨てられぬ。変容を忌避し、万事を先例に倣い続けた末、甚だ理屈にもあわぬ儀礼と慣習で身を鎧った、奇妙な武士が出来上がった。さような化け物は存在そのものが罪だ。たちの悪いことに、そうした武士は権威なのだ。御大名から足軽まで、貧富のちがいはあっても権威であることに変わりはない。そしてその身分は「家」によって保たれる。なにゆえに。それは血で血を洗う戦国の世には、信じられる者が血族ばかりであったからだ。われらを縛めている道徳ばかりでなく、こうした「家」の尊厳についても、戦国のまま硬直してしもうた。・・・武士である限り、家がある限り、この苦悩は続く。すなわち、武士はその存在自体が罪なのだ。大出対馬守は敵ではなく罪障であった。しからば俺は、憎む前に憐れまねばなるまい。同じ武士としてその罪障を背負い、武士道という幻想を否定し、青山の家を破却すると決めた。青山玄蕃の決着だ。』

『「おのれに近き者から目をかけるはあやまりぞ。武士ならば男ならば、おのれのことは二の次ぞ。まして大身の旗本ならば、妻子のこととて二の次ぞ。」僕は心打たれた。その気構えのあったればこそ、武士は権威なのだ。

『この人は破廉恥漢ではない。そうと見せておのが身を、千年の武士の世の贄(にえ)としたのだ。』