2016.08.23

シリーズ・徒然読書録~『蛇の道行』と『伯爵夫人』

あれもこれも担当の千葉です。

夏の甲子園が終わり、三嶋大社の夏祭りが終わり、今年はリオデジャネイロ・オリン

ピックまで終わって、いよいよ夏の終わりが近づいているようです。珍しいコースの

台風が3つも重なって、野分が吹き荒れました。今日は処暑。暦の上ではとうに秋なの

ですが、実感としてはようやく終わり行く夏に秋の気配が少しずつ紛れ込んで行く季節

でしょうか。いずれにしても季節の変わり目です、どうぞご自愛下さい。

読書は好きで、常時本を持ち歩く癖が付いてしまいましたが、読み方は極めて大雑把、

何かしらからだのどこかに蓄積されていれば良いという思いで、雑然と読み流します。

その意味で、読者の皆様には退屈でご迷惑かとも恐縮しつつ、ブログに読書録なる

ものを記してみるのは自分にとって有益かも知れないと思い、始めて見ました。皆様

のご寛恕を請うところです。

徒然なるままに読み散らす本の中から気に入ったもの、今回は加藤元著『蛇の道行

(じゃのみちゆき)』(講談社刊)と蓮實重彦著『伯爵夫人』(新潮社刊)の2冊です。

まずは加藤元著の『蛇の道行』。

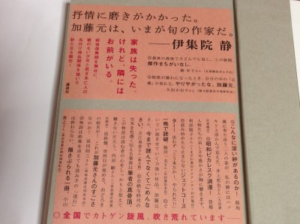

『いまが旬の作家だ』、『全国でカトゲン旋風、吹き荒れています』といった帯の売り文句

に誘われて借りてみました。表紙のデザインで手に取ってしまう『ジャケ買い』ならぬ、

『帯買い』です。

ソ連兵や中国人による殺戮、略奪、強姦。終戦後、必死に生き残り、銃声と女性の悲鳴

飛び交う満州からやっとのことで引き上げてきた女と子供。帰り着いた祖国も、住むとこ

ろにも食べるものにも難儀するヤミ市全盛の時代。絡み合う、きわ、トモ代、立平、章一の

生い立ち、人生。『罪を恨んで、汚れないで生きていける人間は、それだけで運がいい』、

そんな時代を生き延びて来たのは果たして、きわなのかトモ代なのか。最後に訪れる

どんでん返し。

伏線が錯綜し、疑惑が疑惑を生むスリリングな構成と文章が読者をぐいぐい惹き込むのは、

著者の力量の賜物であるのは確かでしょうが、遵法を貫けば餓死してしまうような戦後の

混沌とした社会のもつ粗暴な力の賜物でもあるように思えます。

衣食足りて礼節を知る、と言われるように、衣食住に困らぬ時代になって生まれ育った世代

の良識や正義感が通用しないようなプリミティブな社会が、ついこの間までこの日本中、至る

所にあったことを、忘れぬよう戒められているような気がしました。

以下、気に留めた文章を列記します。

『人は、顔では嘘をつく。背中から見ると、本当の姿がわかる』

『悪いひとは、みなを汚すよ、悪いひとからなにかを守るためには、自分も汚れなければ

ならないからな』

『他人の本気の怒り・・・死の匂いのする暴力』

『誰でも心の中に虎を飼っている。お母さんの場合は、欲望という虎だ。決して檻から

出してはいけない。・・・檻を出た虎が最初に食い殺すのは、飼い主だ。』

『あのころに苦労をしなかった人間は、いなかった。・・・国家は国民を棄てる。軍隊は

国民を守らない。そして国家として敵対した国民同士が奪い合い殺し合う。誰を恨めば

いいのか、私にはいまだにわからない。』

『蛇の交尾は、お互いが全身でからみあうんだそうだ。ずっと、、はなれないんだとさ。

だから、それだ。おれとあの女の関係は。』

『・・・恥知らず。

ふん、恥知らずで、なにが悪いのよ。人生って、戦いなんだからね。泣かされた方が負け

だし、盗まれた方が負けなんだ。ぬかるみに突き倒されたら、立ち上がればいいだけじゃ

ないの。

・・・恥知らず。

泥の中から、少しでも多くのものを掴みとって、歩きはじめた人間の勝ちよ。あたしが悪い

んじゃない。あんたが弱かっただけ。弱い人間が、力のある人間の踏み台になるのは

当然のことだわ。』

『罪を憎んで、汚れないで生きていける人間は、それだけで運がいい。』

次は蓮實重彦著『伯爵夫人』。

元東京大学総長でもある仏文学者の著者が、80歳で三島由紀夫を受賞した小説です。

80歳という高齢者であり、元東大総長であり、しかもポルノ小説張りの内容というのが

センセーショナルな話題となっただけでなく、『日本の文化にとって非常に嘆かわしい。

もっと若い方を選ぶべきです。選考委員が暴挙に出たわけで、迷惑だと思っています』と、

受賞者本人が選考委員を強烈に批判をしたということでも更に話題になり、読んでみる

ことにしました。

太平洋戦争突入間際の頃、若き主人公二朗の家に同居することになった伯爵夫人は、

上海のフランス租界あたりの高級娼婦だったとも、戦争スパイだったとも噂される妖艶

で不思議な女性。開戦前夜のスパイとしての伯爵夫人と今目の前で二朗を誘惑する

伯爵夫人、あたかも夢と現実のように二つの局面がエロチックに交差し行き交う構成は、

読者を惹き込むスリリングさを醸し出しています。

文体としては、主語が省かれ、その隠れた主語も一つの文中で変わって行ったり、会話

文と地文がない交ぜに書かれるなど、私の好きな蜻蛉日記を思わせるような王朝女流

文学の文体の印象なのは良いのですが、内容的にはフランスの詩人アポリネールが書

いたエロ小説を思わせるような仕立・展開で、とても褒められたものではありません。

だからこそ、このお遊び半分の実験小説になど賞を呉れてはならぬ、というのも著者が

選考委員を批判した理由の一つなのかも知れません。